在医疗机构的手术室、急诊科和药房中,麻醉药品与精神药品(简称“麻精药品”)的管理始终是安全管理的核心环节。这类具有强成瘾性和滥用风险的特殊药品,一旦失控可能引发公共卫生事件甚至社会安全问题。传统人工管理模式依赖纸质台账、机械锁具和人工核对,存在效率低下、记录易篡改、追溯困难等痛点。而台式麻精智能管控柜的普及,正通过物联网、生物识别与大数据技术的深度融合,为医疗行业构建起全流程数字化、可追溯的药品安全管控体系。

一、从“人控”到“技控”:破解传统管理三大难题

1. 操作风险高到双人双锁与生物识别筑牢第一道防线

传统模式下,麻精药品保险柜依赖钥匙或密码管理,曾出现某医院护士私自取用麻醉药品的案例。台式麻精智能管控柜通过“双人双锁+生物识别”的多重认证机制,将权限管理升级为技术防护。例如,上海某医院手术室部署的智能管控柜要求两名授权人员同时通过指纹、人脸或动态密码验证方可开启柜门,且手术室护士仅能领取当日手术所需剂量,药师拥有补货权限。这种分级权限设计从源头杜绝了单人操作风险。

生物识别技术的引入进一步提升了安全性。某三甲医院急诊科实测数据显示,采用3D结构光人脸识别与活体指纹检测技术后,非授权人员尝试开柜的误识率降至0.002%,远低于传统密码锁的5%误识率。当护士在抢救心梗患者时,系统通过语音提示药品位置,同时自动核对电子处方与取药量,整个过程仅需3秒,较传统模式提速400%。

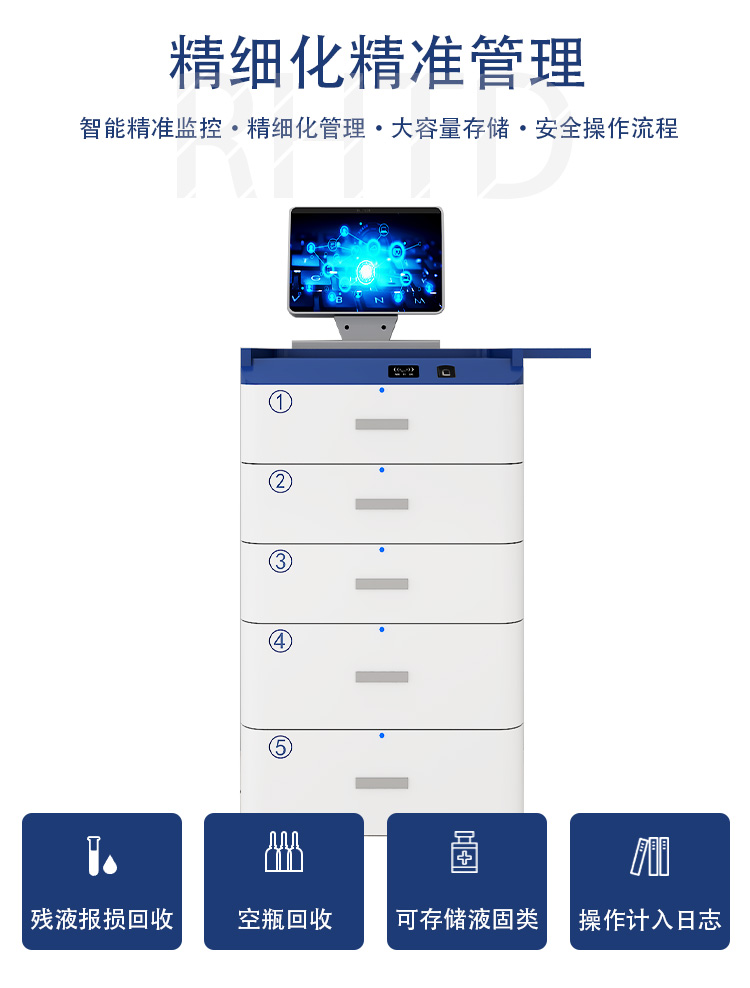

2. 记录失真风险高到RFID技术实现“秒级”精准追溯

纸质台账的字迹模糊、代签补签等问题,曾导致某三甲医院无法追溯一批芬太尼的流向。台式麻精智能管控柜通过为每盒药品粘贴RFID电子标签,构建起“一物一码”的追溯体系。当药品放入或取出时,柜内天线可批量读取标签信息,支持1-2米远距离识别,盘点效率较传统条形码扫描提升20倍。

北京某医院的实践印证了这一技术的价值。该院部署智能管控柜后,药品盘点时间从每月2小时缩短至5分钟,账物相符率达到100%。系统自动记录每次操作的药品名称、规格、批号、取用人员及时间,所有数据实时上传至医院HIS系统与药监平台,形成不可篡改的电子账册。当某批次药品出现异常事件时,监管部门可通过多维度查询功能,在30秒内定位所有接触人员与操作记录。

3. 合规成本高到动态预警与智能分析降低监管压力

传统模式下,医疗机构需投入大量人力进行专项审计。某区域医疗中心每年需安排4名药师进行为期2周的麻精药品专项检查,人工核对超2万条纸质记录。台式麻精智能管控柜通过预设阈值与智能算法,实现了从被动响应到主动防控的转变。

系统可自动监测单次取用量、同一人员频繁取药、药品有效期等关键指标。当急诊科护士在24小时内取用吗啡注射液超过3次时,系统会立即触发短信报警并锁定柜门;当某科室的芬太尼库存低于安全阈值时,系统自动生成补货建议并推送至药房。某省级卫健委专项检查显示,应用智能管控柜的医疗机构在药品追溯完整率上达到100%,远高于传统模式的72%,审计效率提升80%。

二、技术融合构建“人-机-物”三元协同防护网

1. 物联网技术:实现设备与系统的实时互联

台式麻精智能管控柜通过4G/5G或Wi-Fi模块接入医疗机构网络,形成“端-管-云”一体化架构。在手术室场景中,当医生在HIS系统开具电子处方后,柜体立即接收指令并解锁对应格口;在物流中转环节,运输途中的智能管控柜通过GPS定位与温湿度传感器,实时上传药品位置与环境数据,确保特殊药品(如需避光保存的氯胺酮)在运输过程中的安全性。

某药企仓库的实践表明,物联网技术使麻精药品的出入库效率提升60%。通过与ERP系统对接,智能管控柜可自动核对采购订单与实际到货药品的批号、数量,拦截了多起批次混淆事件。

2. 大数据分析:从数据到决策的智能升级

系统积累的操作数据为医疗机构提供了决策支持。某三甲医院通过分析近3年手术室麻精药品使用数据,发现芬太尼在骨科手术中的使用量呈季节性波动,据此优化采购计划后,药品过期浪费率下降45%。另一家医院通过识别急诊科夜间取药频率异常升高的模式,提前调整护士排班,将用药差错率降低70%。

在库存管理方面,智能补货算法根据历史用药数据与当前库存量,动态调整安全库存阈值。某医院应用该功能后,麻精药品断货次数从每月3次降至0次,库存周转率提升30%。

三、从医疗机构到科研领域的深度渗透

1. 医疗机构:手术室、药房、急诊科的刚需设备

在手术室,智能管控柜与HIS系统无缝对接,实现“医嘱驱动取药”。护士通过身份验证后,柜体自动弹出预设剂量的药品,系统同时核对处方与取药量的一致性,避免超量使用风险。在药房,药师通过后台系统可监控全院各科室的药品使用情况,当ICU的咪达唑仑库存低于安全水平时,系统自动触发补货流程。

急诊科对药品取用速度要求极高。某医院急诊科部署的智能管控柜支持“紧急取药”模式:护士通过人脸识别验证后,柜体立即解锁常用急救药品格口,同时系统自动记录取药信息并生成补货任务。实测数据显示,该模式使心肺复苏患者的用药准备时间从2分钟缩短至20秒。

2. 科研机构:实验室特殊药品的合规管控

在高校实验室中,麻精药品的管理同样需要严格规范。某科研院所通过部署智能管控柜,实现了对实验用芬太尼的全程监控。研究人员取药时需通过指纹+动态密码双重认证,系统自动记录实验项目编号、药品用量与用途,为科研伦理审查提供数据支持。当某实验项目的药品用量超过预设阈值时,系统立即锁定柜门并通知实验室主任。

3. 药企与流通环节:仓库与物流的合规管理

在药品生产企业,智能管控柜可用于仓库的GSP合规管理。某药企通过在仓库部署智能管控柜,实现了麻精药品从入库到出库的全流程监控:系统自动核对采购订单与药品电子监管码,拦截了多起假冒药品入库事件;在运输环节,智能管控柜作为临时存储设备,通过GPS定位与温湿度监控,确保药品在运输途中的安全性。

四、社会价值:从安全效益到环境效益的多维提升

1. 安全效益:构建预防为主的新型防控模式

台式麻精智能管控柜通过技术手段提升了麻精药品的管理水平,从源头减少了药品流失与滥用风险。某医院统计显示,系统上线后药品管理相关投诉量下降91%,内部安全审计通过率提升至100%。在监管层面,实时数据上传使药监部门可从“事后检查”转向“事中监控”,某省级药监局通过抽查智能管控柜数据,发现了3起医疗机构违规调剂药品事件。

2. 经济效益:投资回收期短,长期成本优势显著

虽然智能管控柜的采购成本较传统保险柜高3-5倍,但通过减少药品损耗、降低人力成本、避免监管处罚等途径,其投资回收期通常在18-24个月。某三甲医院应用智能管控柜后,麻精药品过期浪费率从2.5%降至0.3%,每年节省药品采购成本超50万元;同时,药师从每月花费40小时进行专项审计中解放出来,转而从事临床药学服务,创造了更高的价值。

3. 环境效益:节能设计助力绿色医疗

智能管控柜的节能设计使其运行能耗较传统冷藏设备降低40%。通过温湿度智能调控功能,某医院药房的制冷设备年运行时间减少超过1000小时,相当于减少二氧化碳排放3.5吨。此外,RFID标签的可重复使用特性降低了纸质标签的消耗,某大型医院每年可减少纸张浪费超2吨。

融海通达智能麻精管控柜助力医疗行业实现药品安全信息化管控

台式麻精智能管控柜的普及,标志着医疗物资管理进入智能化新时代。通过物联网、生物识别与大数据技术的深度融合,它不仅解决了传统管理模式的安全痛点,更推动了医疗机构管理模式的转型升级。从手术室到实验室,从药房到物流仓库,智能管控柜正以“技术+制度”的双轮驱动,为构建安全、合规、高效的现代医疗体系提供有力支撑。当每一支麻精药品都拥有数字身份,每一次操作都形成数据轨迹,我们正在创造的是一个更安全、更透明、更可持续的医疗未来。