在数字化浪潮席卷各行各业的今天,档案管理这一看似传统的领域仍面临着诸多沉疴痼疾。堆积如山的纸质文件、手工登记的繁琐流程、频繁出现的查询错误,这些场景在政府机关、医疗机构、金融机构等档案密集型单位中屡见不鲜。当“查找一份档案需要半小时”成为常态,当“档案丢失责任难以追溯”成为管理痛点,智能档案柜的出现犹如一道破局之光,以RFID(无线射频识别)技术为核心,结合物联网、大数据、人工智能等前沿科技,为传统档案管理模式带来颠覆性变革。

一、传统档案管理的“三座大山”

1. 从“人找档案”到“档案找人”的漫长路径

传统档案管理依赖人工操作,从档案入库登记、分类存储到借阅归还,每个环节都需要大量人力参与。以某市级档案馆为例,其馆藏档案超过200万卷,管理员日均处理档案调阅请求超300次,每次调档需经历“系统查询—人工定位—库房翻找—登记出库”四步流程,平均耗时28分钟。更令人头疼的是,档案错架、漏还现象频发,导致“死档”比例高达15%,大量珍贵档案沦为“沉睡的数据”。

2. 物理防护与责任追溯的双重挑战

档案安全是管理的生命线,但传统模式存在三大隐患:

a. 物理安全漏洞:防火、防潮、防虫等被动防护依赖人工巡检,突发灾害响应滞后;

b. 操作安全风险:借阅流程依赖人工登记,冒领、私拆、损毁行为难以追溯;

c. 数据安全短板:档案目录与实体分离,系统数据与实际库存存在“两张皮”现象。

某三甲医院曾发生病历档案被误借未还事件,因缺乏实时监控手段,直至3个月后患者复诊时才发现问题,引发医疗纠纷。

3. 快速增长的档案与有限的库房矛盾

随着业务扩展,档案数量呈指数级增长。以金融机构为例,某股份制银行每年新增信贷档案超50万份,传统密集架存储方式导致库房面积每3年需扩建一次,租金成本年均增长20%。更严峻的是,档案调阅频率与存储空间的矛盾日益突出——高频使用档案与长期封存档案混放,既影响效率,又造成空间浪费。

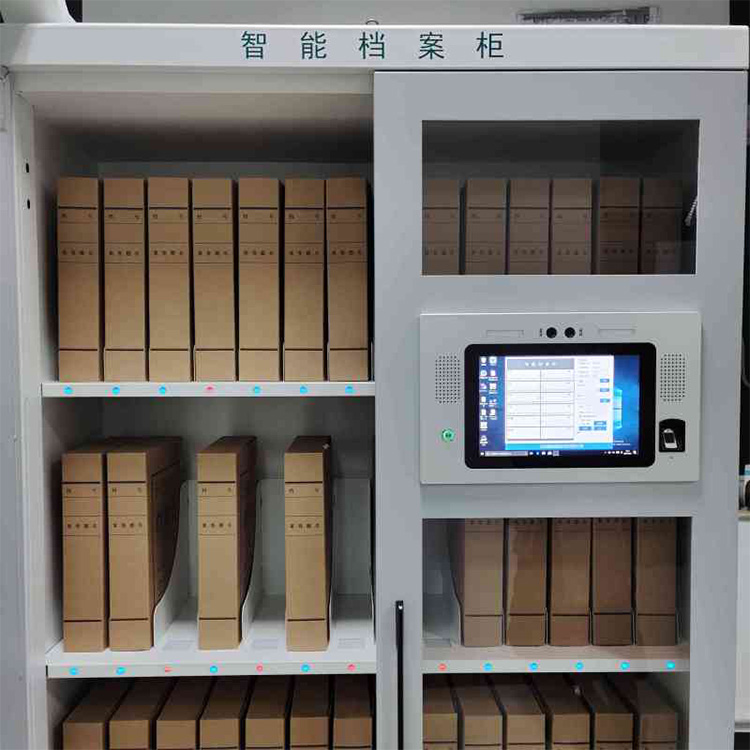

二、智能档案柜的技术解构:RFID+物联网的协同创新

智能档案柜并非简单的“柜体+电子锁”,其核心技术体系包含三大层级:

1. 底层感知层:RFID标签构建档案数字身份证

每份档案粘贴超高频RFID电子标签,存储唯一编码、档案类型、存入时间等信息。相较于传统条形码,RFID技术具有四大优势:

穿透性识别:无需直视即可穿透1.2米厚档案堆读取信息;

批量读取:单次可识别500份以上档案标签;

抗污染性:标签采用特殊封装工艺,可耐受-40℃至85℃环境;

可重写性:支持档案状态动态更新(如借阅、归还、销毁)。

2. 网络传输层:物联网架构实现全流程监控

通过在柜体内部署RFID读写器、温湿度传感器、摄像头等设备,构建物联网感知网络:

实时定位系统:采用相位差定位算法,精度达10厘米级;

环境监测系统:24小时监测温湿度、烟雾、光照等参数,异常自动报警;

行为分析系统:通过视频流识别异常操作(如未经授权开柜、暴力取档)。

3. 应用服务层:智能算法驱动管理升级

基于大数据平台构建智能管理系统,实现四大核心功能:

智能存取:根据档案类型、使用频率自动分配存储位置,高频档案置于易取区域;

自动盘点:RFID通道门实现“走过即盘点”,30分钟完成万份档案清点;

生命周期管理:设置档案保密等级、借阅期限、销毁预警等规则引擎;

决策支持:分析档案利用频次,优化库房空间布局,预测未来3年存储需求。

三、破解难题的实战方案

1. 效率革命:从28分钟到30秒的跨越

在某省级政务服务中心,智能档案柜将档案调阅流程重构为:

用户在自助终端输入档案编号;

系统自动定位档案所在柜格,点亮指示灯;

柜门自动弹开,用户取档后关门即完成归还登记。

整个过程无需人工干预,单次调档时间从28分钟压缩至30秒,日均处理能力提升8倍。更关键的是,系统自动记录操作日志,彻底杜绝“死档”现象。

2. 安全重构:三维防护体系筑牢底线

智能档案柜构建起物理、操作、数据三重安全防线:

物理防护:柜体采用银行金库级防爆设计,配备生物识别+动态密码双重认证;

操作审计:视频流与RFID数据关联分析,自动识别违规操作并推送预警;

数据安全:数据存储技术实现档案操作全流程上链,确保可追溯、不可篡改。

某法院应用后,档案异常调用率下降92%,责任追溯时间从7天缩短至2小时。

3. 空间优化:从“平面扩张”到“立体增值”

通过智能算法实现档案动态调度,某大型国企将档案库房面积压缩40%,同时腾出20%空间改造为档案利用服务区。更值得关注的是,系统对档案利用热度的分析,使30%的“冷档案”被转移至低成本存储仓,年节省租赁成本超百万元。

四、智能档案柜的落地实践

1. 医疗场景:病历管理的精准突围

某三甲医院部署智能档案柜后,实现:

急诊病历优先存放于快速响应区,调取时间缩短至5分钟内;

传染病病历自动隔离存储,开柜记录实时推送至院感科;

病历归档错误率从3.2%降至0.05%,医疗纠纷取证效率提升7倍。

2. 金融场景:信贷档案的价值挖掘

某股份制银行通过智能档案柜:

建立客户信用画像库,高频查询档案自动推送至客户经理工作台;

抵押物档案与风控系统关联,实时监测资产状态;

档案数字化副本自动归档至区块链存证平台,诉讼取证周期从30天压缩至3天。

3. 政务场景:民生档案的便民服务

某市档案馆开发智能档案柜公众服务平台,市民通过APP即可:

预约查档时间,系统自动调取档案至自助服务区;

对档案进行OCR全文检索,关键页自动打印;

异地查档申请通过区块链跨域验证,实现“一网通办”。

五、智能档案柜的选型与实施要点

企业在选型时应重点关注五大维度:

兼容性:是否支持与现有OA、ERP系统无缝对接;

扩展性:柜体模数化设计能否适应未来存储需求变化;

稳定性:核心设备MTBF(平均无故障时间)是否达50000小时以上;

安全性:是否通过等保三级认证,数据加密是否符合GM/T 0028标准;

服务能力:供应商是否具备本地化实施团队和7×24小时响应机制。

实施过程中需遵循“三步走”策略:

数据清洗期(1-3个月):完成存量档案RFID标签转换与系统初始化;

并行运行期(3-6个月):新旧系统并行,验证流程适配性;

深度优化期(6-12个月):基于使用数据持续优化存储策略。

从工具变革到管理升级

融海通达智能档案柜的价值远不止于“机器换人”,其本质是档案管理思维的范式转变。当RFID射频信号穿透档案堆的那一刻,不仅实现了物理实体的精准定位,更完成了从“经验管理”到“数据驱动”、从“被动响应”到“主动服务”、从“成本中心”到“价值中心”的蜕变。在这场静悄悄的革命中,每一份档案都将成为组织记忆的活性载体,在数字孪生世界中焕发新生。